Summary:

Das reale BIP gilt als der zentrale Konjunktur- und Wachstumsindikator für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft. Ein weiterer Indikator ist der Realwert des BIP. Dieser misst die Kaufkraft der gesamten durch inländische Produktion entstandenen Einkommen. Er Unterscheidet sich vom realen BIP um den Terms-of-Trade-Effekt. Das Realeinkommen einer Volkswirtschaft wird nämlich nicht nur durch ihr Produktionsvolumen bestimmt, sondern auch durch das Preisverhältnis, mit dem importierte Güter getauscht werden können. Dieser Beitrag stellt die Berechnungen des Terms-of-Trade-Effekts für die Schweiz bis zum Jahr 2016 dar, in welchem der Realwert des BIP stagnierte. Das reale Bruttoinlandprodukt (BIP) gilt als der umfassende Massstab für die gesamte wirtschaftliche Leistung

Topics:

Klaus Abberger, Wolfgang Nierhaus considers the following as important:

This could be interesting, too:

Das reale BIP gilt als der zentrale Konjunktur- und Wachstumsindikator für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft. Ein weiterer Indikator ist der Realwert des BIP. Dieser misst die Kaufkraft der gesamten durch inländische Produktion entstandenen Einkommen. Er Unterscheidet sich vom realen BIP um den Terms-of-Trade-Effekt. Das Realeinkommen einer Volkswirtschaft wird nämlich nicht nur durch ihr Produktionsvolumen bestimmt, sondern auch durch das Preisverhältnis, mit dem importierte Güter getauscht werden können. Dieser Beitrag stellt die Berechnungen des Terms-of-Trade-Effekts für die Schweiz bis zum Jahr 2016 dar, in welchem der Realwert des BIP stagnierte.

Das reale Bruttoinlandprodukt (BIP) gilt als der umfassende Massstab für die gesamte wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft. Das BIP wird als zentraler Konjunktur- und Wachstumsindikator angesehen. Seit geraumer Zeit gibt es in den internationalen Systemen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) einen weiteren gesamtwirtschaftlichen Schlüsselindikator, nämlich das im Inland entstandene Realeinkommen (Realwert des BIP).[ 1 ] Der Realwert des BIP wird zum einen durch das im Inland erzeugte Produktionsvolumen bestimmt, zum anderen durch das reale Verhältnis, mit dem Exportgüter gegen importierte Güter getauscht werden (Terms-of-Trade-Effekt). Verbessern sich die Terms of Trade (d.h. beispielsweise die Exportpreise steigen schneller als die Importpreise), so muss weniger als bisher exportiert werden, um die gleiche Gütermenge zu importieren, so dass bei gegebenem Produktionsvolumen mehr heimische Güter konsumiert oder investiert werden können. Das der Terms-of-Trade Effekt für eine kleine offene Volkswirtschaft wie die Schweiz bedeutend ist, diskutieren etwa Abrahamsen et al. (2005), Kohli (2002) sowie Siegenthaler und Sturm (2012).

Der Realwert des Bruttoinlandprodukts (Realwert des BIP) misst die Kaufkraft der gesamten durch die inländische Produktion entstandenen Einkommen (einschliesslich der Auswirkungen von Veränderungen der Terms of Trade auf diese Einkommen). Er ist gleich dem Bruttoinlandprodukt in konstanten Preisen zuzüglich des Terms-of-Trade-Effekts. Addiert man zu dem Realwert des Bruttoinlandprodukts den Realwert der Primäreinkommen aus der übrigen Welt und subtrahiert den Realwert der Primäreinkommen an die übrige Welt, so resultiert der Realwert des Bruttonationaleinkommens. Der Saldo der Realwerte der Primäreinkommen kann den Terms-of-Trade-Effekt verstärken oder in entgegengesetzter Richtung wirken. Im vorliegenden Beitrag wird jedoch vor allem auf den direkten Effekt der Terms-of-Trade fokussiert.

Das reale BIP gilt als der zentrale Konjunktur- und Wachstumsindikator für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft. Ein weiterer Indikator ist der Realwert des BIP. Dieser misst die Kaufkraft der gesamten durch inländische Produktion entstandenen Einkommen. Er Unterscheidet sich vom realen BIP um den Terms-of-Trade-Effekt. Das Realeinkommen einer Volkswirtschaft wird nämlich nicht nur durch ihr Produktionsvolumen bestimmt, sondern auch durch das Preisverhältnis, mit dem importierte Güter getauscht werden können. Dieser Beitrag stellt die Berechnungen des Terms-of-Trade-Effekts für die Schweiz bis zum Jahr 2016 dar, in welchem der Realwert des BIP stagnierte. Das reale Bruttoinlandprodukt (BIP) gilt als der umfassende Massstab für die gesamte wirtschaftliche Leistung

Topics:

Klaus Abberger, Wolfgang Nierhaus considers the following as important:

This could be interesting, too:

finews.ch writes DC Bank startet beschwingt ins Jubiläumsjahr

finews.ch writes Vom roten Teppich auf die Bahnhofstrasse

finews.ch writes SNB lockert Geldpolitik auch mit dem Argument der Asymmetrie

finews.ch writes Schweizer Banken-Marken verlieren international an Boden

Methodik

Terms-of-Trade-Effekte sind im realen Bruttoinlandprodukt nicht enthalten, weil hier Gewinne bzw. Verluste aus Verschiebungen der Preisrelationen im internationalen Handel nicht zur wirtschaftlichen Leistung gezählt werden. Sie werden bei der Berechnung des realen Aussenbeitrags durch die Methode der doppelten Deflationierung ausgeschaltet. Sollen die veränderten Austauschrelationen mit dem Ausland berücksichtigt werden, muss für die Ein- und Ausfuhr ein einheitlicher Deflator p verwendet werden. Der Terms-of-Trade-Effekt (T) ergibt sich dann aus der Differenz zwischen dem mit diesem Preisindex (p) inflationsbereinigten und dem realen Aussenhandelssaldo. Bezeichnet man mit Xr die realen Exporte, mit Mr die realen Importe, mit pX den Exportpreisindex und mit pM den Importpreisindex, so lässt sich T wie folgt ausdrücken:[ 2 ] T = (pX Xr - pM Mr)/p - (Xr - Mr) Für die Berechnung des Effekts muss noch ein Preisindex (p) ausgewählt werden. Welcher Index verwendet werden sollte, ist nicht eindeutig. Im SNA 2008 (siehe United Nations, 2009) werden drei Arten von Indizes diskutiert. Eine häufig verwendete Methode ist, einen Preisindex auszuwählen, in dem sich die inländische Verwendung widerspiegelt. Dies wäre etwa der Preisindex der (letzten) inländischen Verwendung (pLIV). Dieser Preisindex repräsentiert die Preisentwicklung aller Konsum- und Investitionsgüter, die von privaten Haushalten, Unternehmen und vom Staat gekauft werden. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Verwendung des Import- (pI) oder des Exportpreisindex (pX), wobei speziell der Importpreisindex Verwendung findet. Die Deflationierung mit dem Importpreisindex wird auch als „Command-Base-Ansatz“ bezeichnet.[ 3 ] Für die Schweiz hat ein sogenanntes Command-Base-BIP etwa Kugler (2012) publiziert. Die dritte Kategorie der vorgeschlagenen Indizes beinhaltet verschiedene Durchschnitte des Import- und Exportpreisindex, etwa das einfache arithmetische Mittel dieser beiden Preisindizes.[ 4 ] Dieser Index kann als Preisindex der mit dem Ausland gehandelten Güter interpretiert werden.[ 5 ] Das SNA 2008 überlässt die konkrete Auswahl den nationalen Statistikproduzenten.Ergebnisse

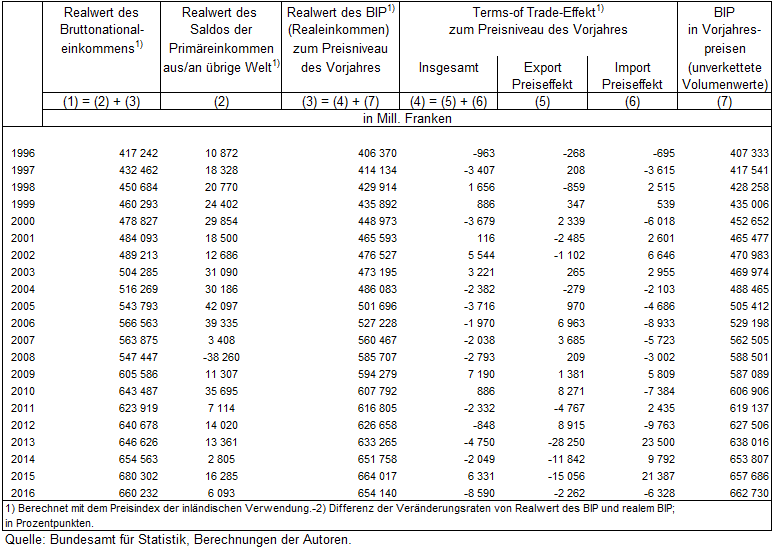

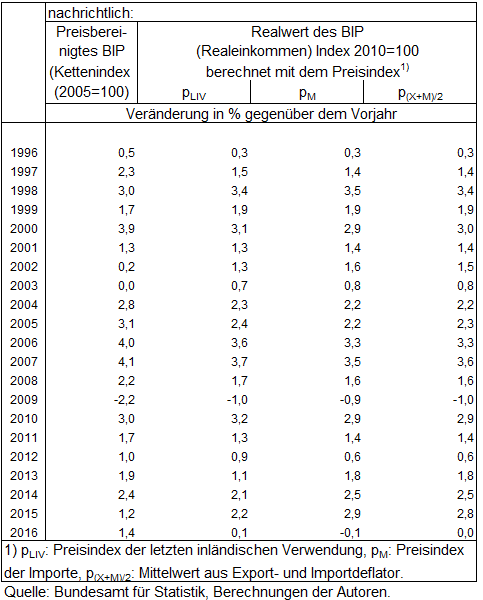

Die Terms-of-Trade-Effekte für die Schweiz lassen sich aus dem Rechenwerk des Bundesamts für Statistik ableiten. Als Grundlage dienen die Angaben zum jährlichen realen und nominalen Bruttoinlandprodukt. Tabelle 1 zeigt die Terms-of-Trade-Effekte unter Verwendung von drei verschiedenen gängigen Preisindizes für die Deflationierung des Aussenhandelssaldos. Die mit den verschiedenen Preisindizes ermittelten Terms-of-Trade-Effekte sind allerdings sehr hoch korreliert. So sind die Korrelationen zwischen den drei Wachstumsraten der Realwerte des BIP jeweils über 0.95, die Korrelationen zwischen den Terms-of-Trade-Effekten 0.93 oder höher. Aufgrund dieser hohen Korrelationen werden im Weiteren nur die Ergebnisse für die Deflationierung mit dem Preisindex der (letzen) inländischen Verwendung gezeigt, da dieser ein Preisindex ist, der einen breiten Güterkorb zugrunde legt.[ 6 ] Tabelle 1a: Realwert des BIP und Terms-of-Trade-Effekt im Zeitraum 1996 bis 2016 Tabelle 1b: Realwert des BIP und Terms-of-Trade-Effekt im Zeitraum 1996 bis 2016

Tabelle 1b: Realwert des BIP und Terms-of-Trade-Effekt im Zeitraum 1996 bis 2016

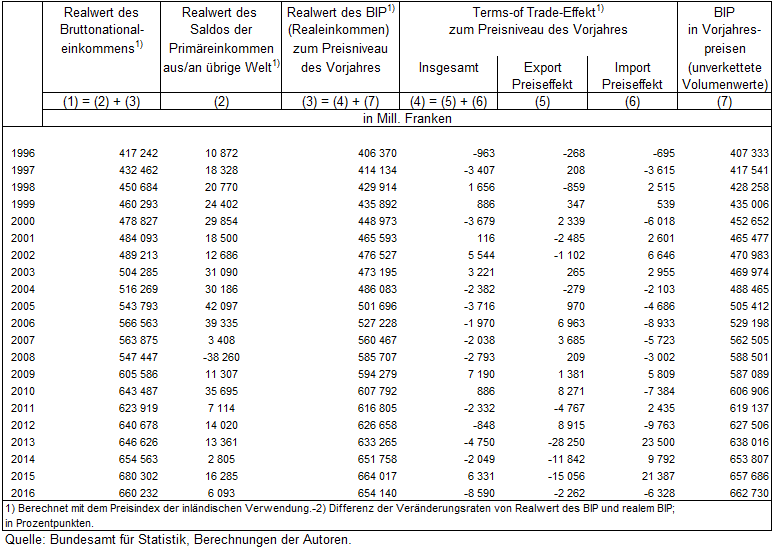

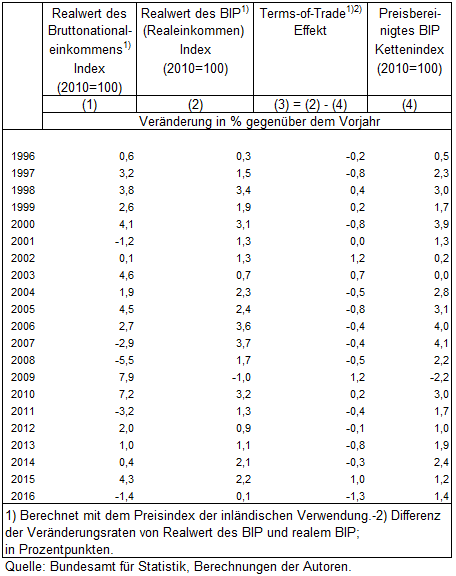

Der Realwert des BIP misst die Kaufkraft der gesamten durch die inländische Produktion entstandenen Einkommen. Ergänzt man diesen Wert um den Saldo des Realwerts der Primäreinkommen mit der übrigen Welt, resultiert ein breiteres Einkommensmass, der Realwert des Bruttonationaleinkommens. Im betrachteten Zeitraum von 1996 bis 2016 ist der Saldo so gut wie immer positiv (siehe Tabelle 2). Die einzige Ausnahme stellt das Jahr 2008 – in das die Insolvenz von Lehman Brothers fällt und worauf die Grosse Rezession folgte – dar. In diesem Jahr ist der Saldo sogar ausgeprägt negativ. Die Wirkung des Saldos auf die Wachstumsrate des Realwerts des Bruttonationaleinkommens ist aber uneinheitlich, da der Saldo schwankt. So war die Wachstumsrate des Bruttonationaleinkommens nicht nur in den Jahren 2007 und 2008 negativ, sondern im Gegensatz zum realen BIP und dem Realwert des BIP auch im Jahr 2011, in dem die SNB ein Jahr nach Beginn der Eurokrise einen Mindestkurs zum Euro eingeführt hatte.

Tabelle 2a: Realeinkommen und Terms-of-Trade-Effekt im Zeitraum 1996 bis 2016

Der Realwert des BIP misst die Kaufkraft der gesamten durch die inländische Produktion entstandenen Einkommen. Ergänzt man diesen Wert um den Saldo des Realwerts der Primäreinkommen mit der übrigen Welt, resultiert ein breiteres Einkommensmass, der Realwert des Bruttonationaleinkommens. Im betrachteten Zeitraum von 1996 bis 2016 ist der Saldo so gut wie immer positiv (siehe Tabelle 2). Die einzige Ausnahme stellt das Jahr 2008 – in das die Insolvenz von Lehman Brothers fällt und worauf die Grosse Rezession folgte – dar. In diesem Jahr ist der Saldo sogar ausgeprägt negativ. Die Wirkung des Saldos auf die Wachstumsrate des Realwerts des Bruttonationaleinkommens ist aber uneinheitlich, da der Saldo schwankt. So war die Wachstumsrate des Bruttonationaleinkommens nicht nur in den Jahren 2007 und 2008 negativ, sondern im Gegensatz zum realen BIP und dem Realwert des BIP auch im Jahr 2011, in dem die SNB ein Jahr nach Beginn der Eurokrise einen Mindestkurs zum Euro eingeführt hatte.

Tabelle 2a: Realeinkommen und Terms-of-Trade-Effekt im Zeitraum 1996 bis 2016

Tabelle 2b: Realeinkommen und Terms-of-Trade-Effekt im Zeitraum 1996 bis 2016

Tabelle 2b: Realeinkommen und Terms-of-Trade-Effekt im Zeitraum 1996 bis 2016

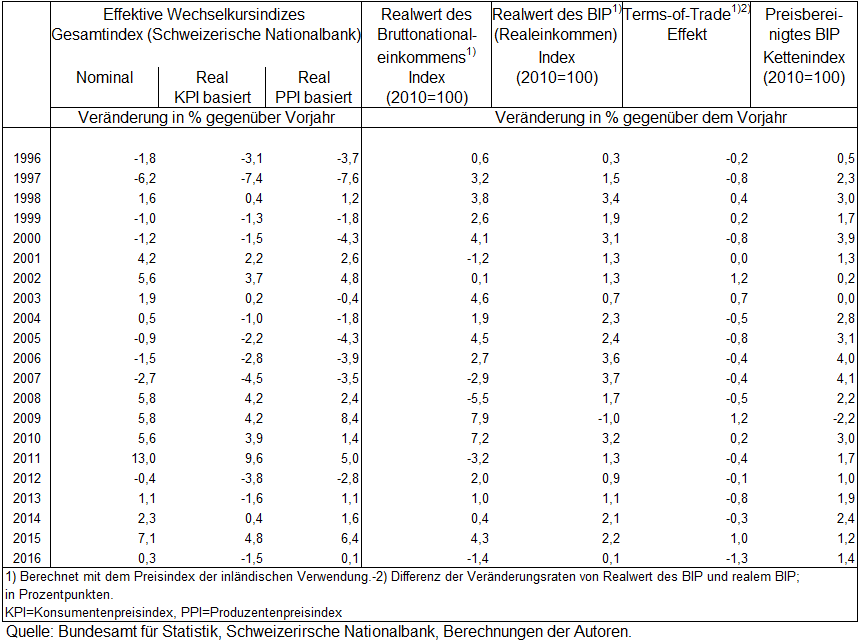

Tabelle 3 setzt den Terms-of-Trade-Effekt in Bezug zu den effektiven Wechselkursveränderungen. Die Korrelationen zwischen den Terms-of-Trade-Effekten und dem nominalen sowie dem realen effektiven Wechselkurs zu Konsumentenpreisen sind knapp 0.5 und die zwischen den Terms-of-Trade-Effekten und dem realen effektiven Wechselkurs zu Produzentenpreisen 0.64. Interessanter als diese Durchschnittsbetrachtung über den gesamten Zeitraum ist das Verhalten in den jüngsten zwei Episoden mit starken Aufwertungen des Franken, einerseits das Jahr 2011 (das Jahr in dem die SNB die Wechselkursuntergrenze zum Euro gezogen hat) und das Jahr 2015, in dem die SNB den Mindestkurs wieder aufhob. Im Jahr 2011 war der Terms-of-Trade-Effekt negativ. Aus Tabelle 2 entnimmt man, dass es zwar wie zu erwarten einen positiven Importeffekt gab, dass dieser aber nicht genügte, um den negativen Exporteffekt auszugleichen. Das Minus wurde durch den Saldo der Primäreinkommen sogar noch verstärkt. Auch in den Folgejahren 2012 bis 2014 blieb der Terms-of-Trade-Effekt negativ.

Ganz anders verhält es sich im Jahr 2015. Der Terms-of-Trade-Effekt war seinerzeit deutlich positiv. Zwar belastete der Exporteffekt, doch konnte der Importeffekt das mehr als ausgleichen. Allerdings war die günstige Entwicklung nicht nachhaltig, im Jahr 2016 belastete der Terms-of-Trade-Effekt und sorgte für einen Rückprall bei der Einkommensentwicklung. Etwas günstiger fällt die Entwicklung aus, wenn die Saldi der Primäreinkommen mit der übrigen Welt berücksichtigt werden. Zwar sank im Jahr 2016 der Realwert des Bruttonationaleinkommens, doch stieg er im Jahr 2015 auch erheblich stärker. Blickt man auf Tabelle 1 zurück, zeigt sich, dass auch die Terms-of-Trade-Effekte berechnet mit den beiden anderen ausgewählten Preisindizes im Jahr 2015 ebenfalls zu einem etwas stärkeren Anstieg des Realwerts des BIP führen. Mit allen drei Berechnungsmethoden folgt auf Basis der verwendeten Daten jedoch, dass der Realwert des BIP - sprich, die aus inländischer Produktion entstandenen Realeinkommen – im Jahr 2016 nahezu stagnierten.

Tabelle 3: Effektive Wechselkurse, Realeinkommen und Terms-of-Trade-Effekt im Zeitraum 1996 bis 2016

Tabelle 3 setzt den Terms-of-Trade-Effekt in Bezug zu den effektiven Wechselkursveränderungen. Die Korrelationen zwischen den Terms-of-Trade-Effekten und dem nominalen sowie dem realen effektiven Wechselkurs zu Konsumentenpreisen sind knapp 0.5 und die zwischen den Terms-of-Trade-Effekten und dem realen effektiven Wechselkurs zu Produzentenpreisen 0.64. Interessanter als diese Durchschnittsbetrachtung über den gesamten Zeitraum ist das Verhalten in den jüngsten zwei Episoden mit starken Aufwertungen des Franken, einerseits das Jahr 2011 (das Jahr in dem die SNB die Wechselkursuntergrenze zum Euro gezogen hat) und das Jahr 2015, in dem die SNB den Mindestkurs wieder aufhob. Im Jahr 2011 war der Terms-of-Trade-Effekt negativ. Aus Tabelle 2 entnimmt man, dass es zwar wie zu erwarten einen positiven Importeffekt gab, dass dieser aber nicht genügte, um den negativen Exporteffekt auszugleichen. Das Minus wurde durch den Saldo der Primäreinkommen sogar noch verstärkt. Auch in den Folgejahren 2012 bis 2014 blieb der Terms-of-Trade-Effekt negativ.

Ganz anders verhält es sich im Jahr 2015. Der Terms-of-Trade-Effekt war seinerzeit deutlich positiv. Zwar belastete der Exporteffekt, doch konnte der Importeffekt das mehr als ausgleichen. Allerdings war die günstige Entwicklung nicht nachhaltig, im Jahr 2016 belastete der Terms-of-Trade-Effekt und sorgte für einen Rückprall bei der Einkommensentwicklung. Etwas günstiger fällt die Entwicklung aus, wenn die Saldi der Primäreinkommen mit der übrigen Welt berücksichtigt werden. Zwar sank im Jahr 2016 der Realwert des Bruttonationaleinkommens, doch stieg er im Jahr 2015 auch erheblich stärker. Blickt man auf Tabelle 1 zurück, zeigt sich, dass auch die Terms-of-Trade-Effekte berechnet mit den beiden anderen ausgewählten Preisindizes im Jahr 2015 ebenfalls zu einem etwas stärkeren Anstieg des Realwerts des BIP führen. Mit allen drei Berechnungsmethoden folgt auf Basis der verwendeten Daten jedoch, dass der Realwert des BIP - sprich, die aus inländischer Produktion entstandenen Realeinkommen – im Jahr 2016 nahezu stagnierten.

Tabelle 3: Effektive Wechselkurse, Realeinkommen und Terms-of-Trade-Effekt im Zeitraum 1996 bis 2016

Literatur

Y. Abrahamsen, R. Aeppli, E. Atukeren, M. Graff, C. Müller, B. Schips, The Swiss disease: Facts and artefacts.: A Reply to Kehoe and Prescott, Review of Economic Dynamics, Volume 8, Issue 3, 2005, S. 749-758. D. Brümmerhoff, M. Grömling, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, De Gruyter Oldenbourg; Auflage: 9, 2011. E. F. Denison, International Transactions in Measures of the Nation’s Production. Survey of Current Business 61, 1981, S. 17–28. Europäische Kommission, Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG 2010), Europäische Union, Luxemburg 2014. R. C. Geary, R. C., INTRODUCTION. Review of Income and Wealth, 9, 1961, S. 3–8. P. Kugler, Grosse Währung eines kleinen Landes: Fluch oder Segen?, Die Volkswirtschaft, 1/2, 2012, S. 27-30. U. Kohli, Real GDP, real domestic income, and terms-of-trade changes, Journal of International Economics 62, 2004, S. 83-106. U. Kohli, Veränderungen der Terms of Trade und reales BIP, Swiss National Bank Quarterly 54 (2), 2002, S. 55–60. H. Lützel, Realeinkommen in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, in: Wirtschaft und Statistik, 2/1987, S. 115-122. W. Nierhaus, Realeinkommen im neuen Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen, in: ifo Schnelldienst, 53. Jg., 4/2000, S. 7-13. W. Nierhaus, Terms of Trade und Trading Gain, in: ifo Schnelldienst, 68.Jg., 9/2015, S.16–20. M. Siegenthaler, J.-E. Sturm, Das Personenfreizügigkeitsabkommen Schweiz-EU / EFTA und das Wachstum des BIP pro Kopf in der Schweiz, Bericht zuhanden des Bundamtes für Migration (BFM), 2012, KOF Studies No 36. United Nations, Systems of National Accounts 2008 (SNA 2008), New York 2009.- 1 Vgl. etwa SNA 2008, Lützel (1987), Kohli (2004) oder Nierhaus (2000).

- 2 Äquivalent gilt: T = Xr (pX / p – 1) + Mr (1 – pM / p) . Vgl. United Nations, Systems of National Accounts 2008, New York 2009, S. 316 und Europäische Kommission, Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG 2010), Europäische Union, Luxemburg 2014, S. 351.

- 3 Das Bureau of Economic Analysis publizierte ab den 80er Jahren ein Command-Base-GDP für die USA, vgl. Denison (1981).

- 4 Dieses Vorgehen wird häufig als Geary-Methode bezeichnet, da Geary diese vorgeschlagen hat (siehe Geary, 1961).

- 5 Vgl. Nierhaus (2015).

- 6 Die Verwendung des Preisindex wird manchmal kritisiert, weil das Einkommen zum Kauf von Konsumgütern oder zum Sparen verwendet werden kann. Beim Sparen entscheidet die Anlageform über den geeigneten Index der Realwertmessung. Es kann nicht als selbstverständlich von aufgeschobenem Konsum ausgegangen werden, vgl. Brümmerhoff, Grömling (2011), S. 130.