Photo: Thomas Park from Unsplash (CC 0) Den ersten Graphen, den ich meinen Studierenden am Anfang jedes Semesters in der Vorlesung über Makroökonomie zeige, ist der Hockey-Stick of Growth. Die Graphik verdeutlicht, dass das globale Bruttoinlandsprodukt zwischen dem Jahr 0 und dem späten 19. Jahrhundert verglichen mit dem heutigen Lebensstandard sehr gering ausfiel, bis es im frühen 20. Jahrhundert kometenhaft anstieg. Einige Wirtschaftshistoriker glauben, dass der Lebensstandard eines Bewohners der Römischen Republik ungefähr dem eines typischen europäischen Arbeiters im frühen 18. Jahrhundert entsprach. Während das Wachstum der globalen Wirtschaft und des allgemeinen Wohlstands in absoluten Zahlen unbestreitbar ist, gibt es Anzeichen dafür, dass die wirtschaftlichen Wachstumsraten langsam

Topics:

Alexander Albrecht considers the following as important: blog

This could be interesting, too:

Clemens Schneider writes Café Kyiv

Clemens Schneider writes Germaine de Stael

Clemens Schneider writes Museums-Empfehlung National Portrait Gallery

Clemens Schneider writes Entwicklungszusammenarbeit privatisieren

Photo: Thomas Park from Unsplash (CC 0)

Den ersten Graphen, den ich meinen Studierenden am Anfang jedes Semesters in der Vorlesung über Makroökonomie zeige, ist der Hockey-Stick of Growth. Die Graphik verdeutlicht, dass das globale Bruttoinlandsprodukt zwischen dem Jahr 0 und dem späten 19. Jahrhundert verglichen mit dem heutigen Lebensstandard sehr gering ausfiel, bis es im frühen 20. Jahrhundert kometenhaft anstieg. Einige Wirtschaftshistoriker glauben, dass der Lebensstandard eines Bewohners der Römischen Republik ungefähr dem eines typischen europäischen Arbeiters im frühen 18. Jahrhundert entsprach.

Während das Wachstum der globalen Wirtschaft und des allgemeinen Wohlstands in absoluten Zahlen unbestreitbar ist, gibt es Anzeichen dafür, dass die wirtschaftlichen Wachstumsraten langsam abflachen. In der Wissenschaftsphilosophie existiert für dieses Phänomen eine anschauliche Metapher: Die guten Ideen hängen wie reife Früchte an einem Baum. In den letzten Jahrhunderten haben die Menschen die niedrig hängenden Früchte einfach greifen können. Nachdem diese jedoch abgegrast wurden, bleiben nur die hart zu erreichenden Früchte in der hohen Baumkrone übrig. Was damit gesagt sein soll: Fortschritt und Wachstum sind weiterhin möglich, allerdings mit deutlich höheren Kosten und Aufwand verbunden.

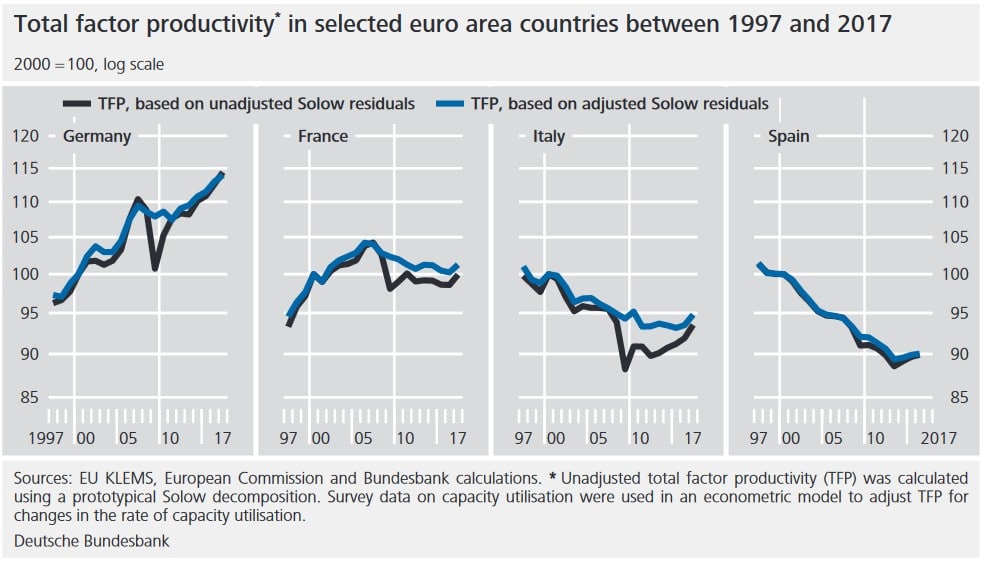

Zur Beurteilung dieser Hypothese schaut man unter anderem auf die Entwicklung der totalen Faktorproduktivität (TFP). Die totale Faktorproduktivität ist in etwa ein Maß für die Produktivität einer Volkswirtschaft und gibt an, wie effizient eine Volkswirtschaft ihre beiden Inputfaktoren, Arbeit und Kapital, nutzen kann. Steigerungen der totalen Faktorproduktivität können beispielsweise in Folge von besserer Bildung, effizienteren Fertigungsschritten oder leistungsstärkerer Computerchips auftreten. Schaut man sich die Wachstumsraten der totalen Faktorproduktivität einzelner Länder im Euroraum an, so ist es offensichtlich, dass diese stagnieren. Eine Ausnahme bildet Deutschland, wobei auch hier das TFP-Wachstum seit den 1990 Jahren stark abgenommen hat.

Quelle: Bundesbank Monthly Report, Januar 2021

Der Ökonom Thomas Phillippon liefert in einem aktuellen Arbeitspapier die theoretische Begründung für die Stagnation der Wachstumsraten: Die Annahme vom exponentiellen TFP-Wachstum ist falsch. Vielmehr ist das TFP-Wachstum additiv und konvergiert langfristig gegen 0. Das abflachende TFP-Wachstum indiziert, dass die Anzahl der bahnbrechenden und produktivitätssteigernden Erfindungen abnehmen. In Verbindung mit dem abflachenden Wachstum der Arbeitsproduktivität und dem BIP-Pro-Kopf Wachstum erhärtet sich der Verdacht, dass gute Ideen und neue Erfindungen immer schwerer zu finden sind. Wir wachsen zwar weiter, aber nur noch langsamer als zuvor.

Ein weiteres Indiz für die These der immer schwerer zu findenden Ideen ist die Stagnation des wissenschaftlichen Fortschritts. Ein lesenswerter wissenschaftlicher Artikel findet unter anderem heraus, dass die Anzahl an Forschern, welche für die Verdopplung der Leistungsfähigkeit von Computerchips nötig sind, sich seit 1970 um den Faktor 18 erhöht hat. Es sind mittlerweile größere Forschungsteams und mehr Geld notwendig, um den gleichen wissenschaftlichen Fortschritt zu erzielen, was abnehmende Grenzprodukte der Forschung indiziert. Zudem werden weniger „Breakthrough“-Patente angemeldet und die Komplexität in der Forschung nimmt zu.

Letzteres zeigt sich auch daran, dass das durchschnittliche Alter der Nobelpreisträger immer weiter zurückgeht. Da der vorhandene Forschungskorpus der Nobelpreisdisziplinen immer breiter wird, dauert es mittlerweile länger, sich durch die vorhandenen Schichten an Fachartikeln und Bücher bis an die die Frontlinie der aktuellen Forschung zu bohren. Isaac Newton hatte sein annus mirabilis mit 21, als er während der Pest-Quarantäne in Cambridge als Student seine bahnbrechenden Schriften über die Gravitationstheorie verfasste. Albert Einstein war 26 als er seine Dissertationsschrift und vier weitere richtungsweisende Papier zur Publikation einreichte. Mittlerweile liegt das Alter, in dem Nobelpreisträger ihre preiswürdige Forschung publizieren, bei durchschnittlich 44 Jahren, trotz der stetig steigenden Gelder, die in die Forschung fließen.

Ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung ist auch der wissenschaftliche Peer-Review Prozess. Auch in Anbetracht der zahlreichen Vorteile der gegenseitigen wissenschaftlichen Qualitätsprüfung muss man kritisch anmerken, dass dieser Prozess in vielen Disziplinen viel zu lange dauert: Vom Manuskript bis zum fertigen Papier können teilweise über 5 Jahre vergehen. Zudem werden innovative, aber noch nicht empirisch rigoros beweisbare Ideen häufig im wissenschaftlichen Peer-Review Prozess zerrieben. Nachwuchswissenschaftlicher werden somit aufgrund des immanenten Publikationsdruck in der Wissenschaft dazu gedrängt, ihre Arbeit in immer kleinteiligere Fragestellungen zu zergliedern, anstatt sich für mehreren Jahren einem riskanten, aber vielversprechenderem Publikationsprojekt hinzugeben. Für diese Forschungsprojekte Gelder einzuwerben, ist zusätzlich ein nervenaufreibender, zeitintensiver und häufig nicht von Erfolg gekrönter Prozess, der nicht selten einen erheblichen Teil der Arbeitszeit von Forschern auffrisst. Auch im Wissenschaftsbetrieb bekommt man weniger für das gleiche Geld.

Die dargelegten Entwicklungen der totalen Faktorproduktivität und der wissenschaftlichen Forschung legen nahe, dass es immer schwieriger wird, gute Ideen zu finden. Die gute Nachricht ist jedoch, dass wir dieser Entwicklung nicht schonungslos ausgeliefert sind. Vielmehr können wir dem Wachstum mit gezielten Maßnahmen wieder auf die Sprünge helfen. In meinem nächsten Artikel lege ich dar, wie uns das gelingen kann.